共同通信社 経済部次長・鉄旅オブザイヤー審査員:大塚圭一郎

共同通信社 経済部次長・鉄旅オブザイヤー審査員:大塚圭一郎 zoom

zoom (「シリーズ『北海道より大きいカナダの島』【23】」からの続き)

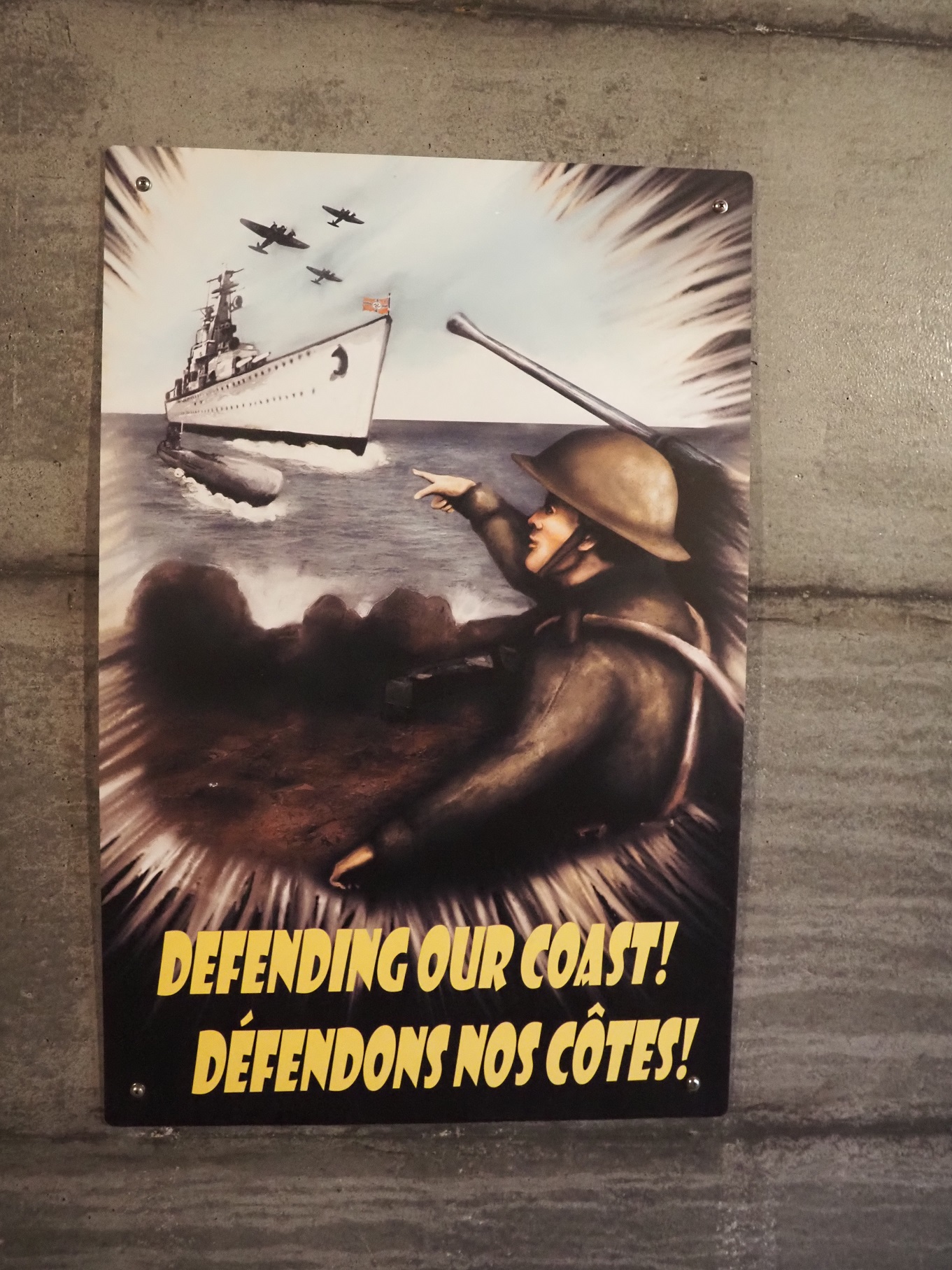

北海道より大きいカナダ東部の島、ニューファンドランド島にある国定史跡、スピア岬灯台は北米最東端、つまり欧州に最も近い位置にある。このため第2次世界大戦中にカナダやアメリカ(米国)、ニューファンドランド島を植民地としていた英国などの連合国軍はスピア岬を沿岸防衛の前線基地とし、ドイツ海軍の来襲に備えて砲撃後に「消える」大砲を設置していた―。

zoom

zoom ▽脅威だったUボート

連合国軍にとって特に脅威だったのがドイツ海軍の潜水艦「Uボート」だ。案内してくればスピア岬灯台と一帯を管理する政府機関の国立公園管理局「パークスカナダ」の職員、トム・クロムウェルさんは「スピア岬はドイツ海軍が北米へ向かうルートで北米最初の地点になるため、迎撃するために大がかりな設備を設けました。その目玉だったのが『消える大砲』です」と説明してくれた。

zoom

zoom ▽イリュージョン?

現在のスピア岬灯台のふもとにある沿岸部に、口径10インチ(約25センチ)の大砲を2基備えたという。ただ、重厚な大砲が「消える」というイリュージョン(幻覚)をにわかには信じ難い。

「大砲はどのような仕組みで『消えた』のですか?」と尋ねると、クロムウェルさんは「待っていました」とばかりに「『消える大砲』があった場所がこの先にあるのでお見せしましょう」と歩を進めた。

zoom

zoom ▽米国から移設

配置された2基の大砲「M1888」は、射程が約6・4キロに及んだ。アメリカ(米国)東部の大都市フィラデルフィアを守るため、フィラデルフィアにつながるデラウェア川の河口に1896年設けられた。第2次大戦後の1941年11月にスピア岬に運んで配置された。

スピア岬灯台を代々運営してきたカントウェル家の当時の管理人の奥さんは「負傷兵を看病するなど献身的に働き、駐留していた兵士らのお母さんのように受け止められていました」という。

zoom

zoom ▽「消える」理由は

さびた大砲は円形になったコンクリート製の土台の上に載せられており、いわゆる砲台と呼ぶには相当大がかりだ。これが「消える大砲」を造ることができた理由で、発射後に大砲を土台に降ろして隠したり、弾を装てんしたりできた。いわば大砲の塹壕というわけだ。

「ドイツ軍は攻撃を受けたはずの大砲がそこにはないため当惑します。ここでドイツ兵をかく乱するため、もう一つ別の仕掛けを施していました」とクロムウェルさんは続けた。

zoom

zoom ▽丘の大砲と、ガリソン兵の正体は?

少し離れた丘には、砦と二つの大砲があった。ドイツ軍はそちらの砲撃を心配したり、「撃ってきた大砲はあっちか」と誤解して丘に向けて銃や大砲を撃ったりする。

ところが、「それらの大砲はフェーク(偽物)だったのです」とクロムウェルさんは皮肉を込めた笑みを浮かべながら語った。

近くには連合国軍が使っていた軍事用施設も残されており、入り口にはダイヤルを回すと兵役に就いていたガリソンさんが当時を述懐するパネルもあった。「当時の兵士の音声が残されているとは本格的だ」と感心していると、クロムウェルさんは「実はその声は私の録音なのです」と自分が“声の主”なのを打ち明けた。

私はとある米国の大統領経験者の名前を挙げ、まるでその人物のように「フェークのオンパレードですね」と冗談めかして言うと相づちを打ってくれた。その大統領経験者の名前は想像にお任せしたい。

(「シリーズ『北海道より大きいカナダの島』【25】」に続く)

(連載コラム「“鉄分”サプリの旅」の次の旅をどうぞお楽しみに!)