旅の扉

- 【連載コラム】すべて知りたい!カナダ・ニューファンドランド島

- 2019年2月18日更新

ジャーナリスト:平間 俊行

ジャーナリスト:平間 俊行

すべて知りたい!カナダ・ニューファンドランド島 vol.8 コッドを求めて

zoom

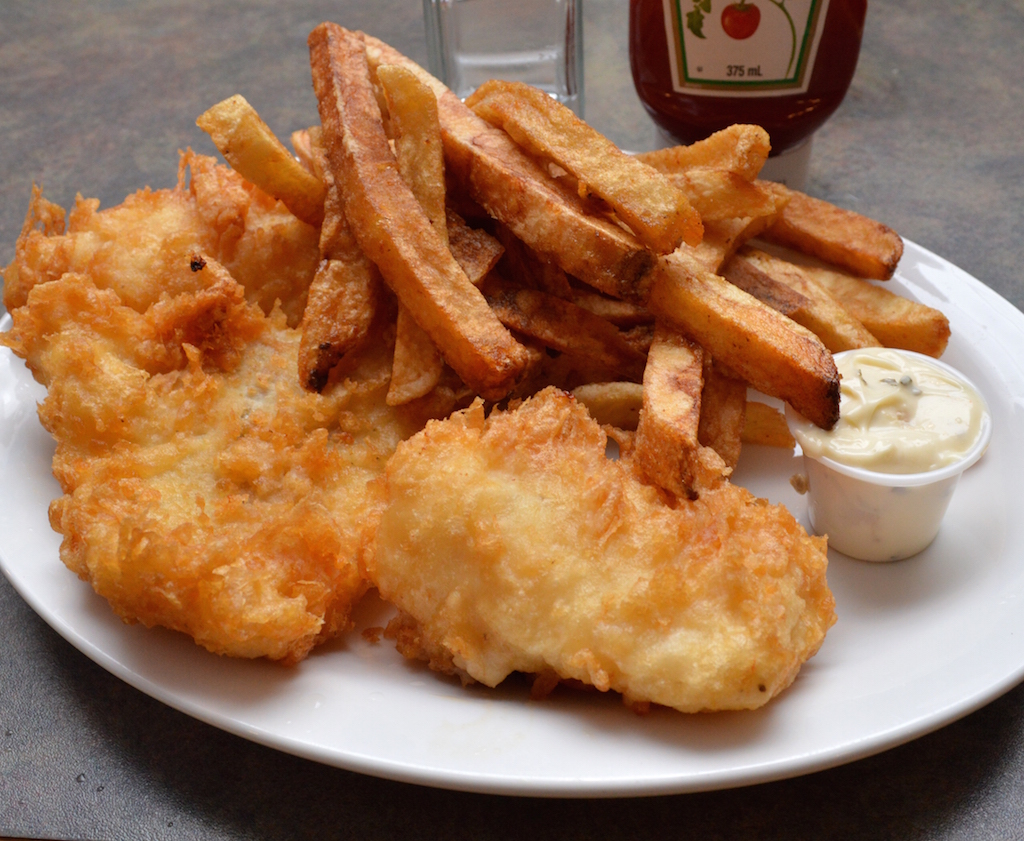

zoom- フィッシュ&チップスにはコッドなど白身魚が使われる

- 産業革命が生んだフィッシュ&チップス

中世後期から近世の頃、ヨーロッパ各国の漁船は、コッドを求めてニューファンドランド沖に殺到していた。どうしてそんなにコッドを欲しがったのか。その理由を整理すると次の3つになる。

(1)しょっちゅう肉を食べられない庶民の食料としてコッドが不可欠だった。

(2)宗教上の理由で肉が食べられない日の食料としてコッドが不可欠だった。

(3)大航海時代、何カ月にもわたる航海の保存食としてコッドが不可欠だった。

これを見ただけでもニューファンドランドのコッドが歴史上、いかに重要な役割を果たしてきたかが分かってもらえるはずだ。それではまず(1)について説明するため、イギリスを代表するファストフード「フィッシュ&チップス」の話をしたい。

フィッシュ&チップスは産業革命の頃に生まれた。もともと白身魚のフライもポテトのフライも存在していたようだが、蒸気船や蒸気機関車の登場によって魚を港から、ポテトを北部の産地からロンドンに運ぶことができるようになった。

産業革命によって生まれたフィッシュ&チップスを好んで食べたのも、やはり産業革命を機に登場した工場労働者、つまり庶民だった。安くて手軽でお腹がいっぱいになると人気を博した。その材料がコッドだったのだ。

zoom

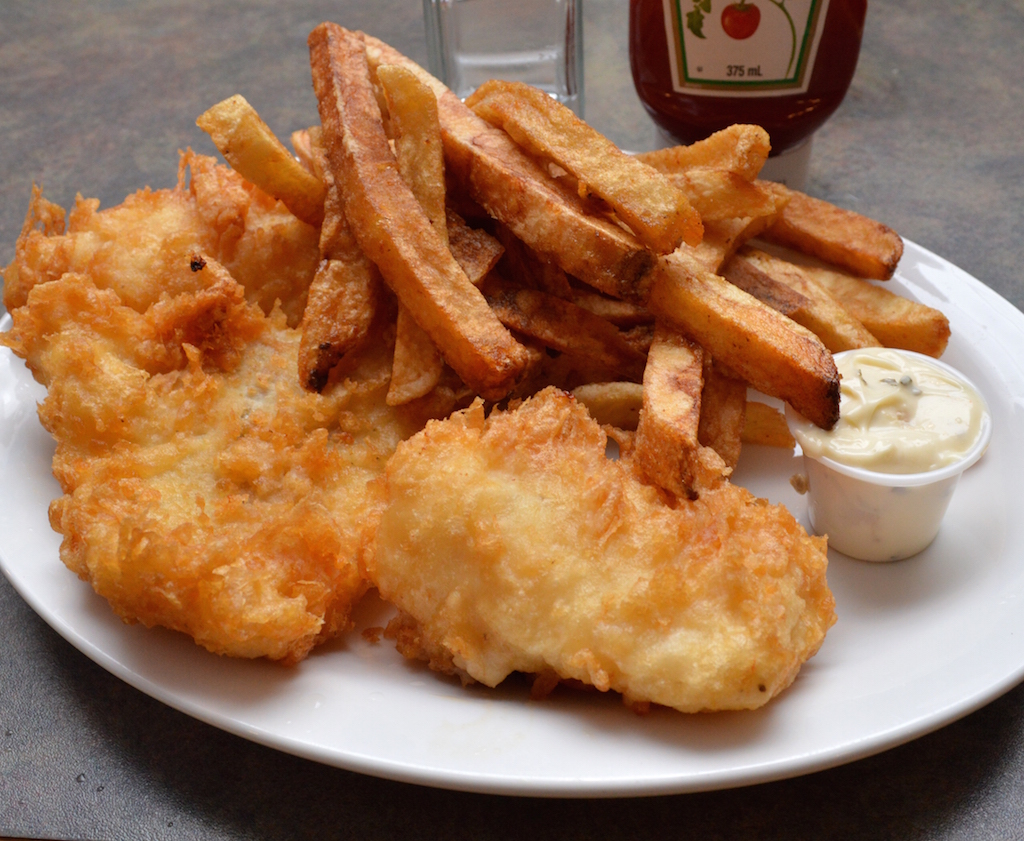

zoom- コッドの本場、ニューファンドランドのフィッシュ&チップス

- フィッシュ&チップスはコッドが基本

この写真は僕がニューファンドランドで食べたフィッシュ&チップス。さすがコッドの本場だけあって、かなり肉厚だ。

もちろんコッド以外にも、小型のタラ「ハドック」や、大型のカレイである「オヒョウ」なども使われるが、コッドのフィッシュ&チップスはやはり美味しいし、基本はやはりコッドなのだと思う。実はそれを確信した出来事がある。

ある日、僕は某公共放送で、ジブラルタルを取り上げた旅番組を見ていた。ジブラルタルとは、スペインやポルトガルがあるイベリア半島の南に突き出た小さな半島で、地中海の出入り口であるジブラルタル海峡を押さえる戦略上の要衝だ。そしてこの半島は、イギリスの海外領土なのだ。

その番組の中で、レストランの店員がこう言ったのだ。「うちのフィッシュ&チップスは本場のコッドを使っているんだ」。

やはりそうなのだ。イギリス領やカナダのようなかつての植民地では、フィッシュ&チップスと言えばコッドだという共通認識が絶対にあるのだ。コッドは大英帝国の繁栄とともに世界に広がり、各国で庶民のお腹を満たし続けてきたのだ。

zoom

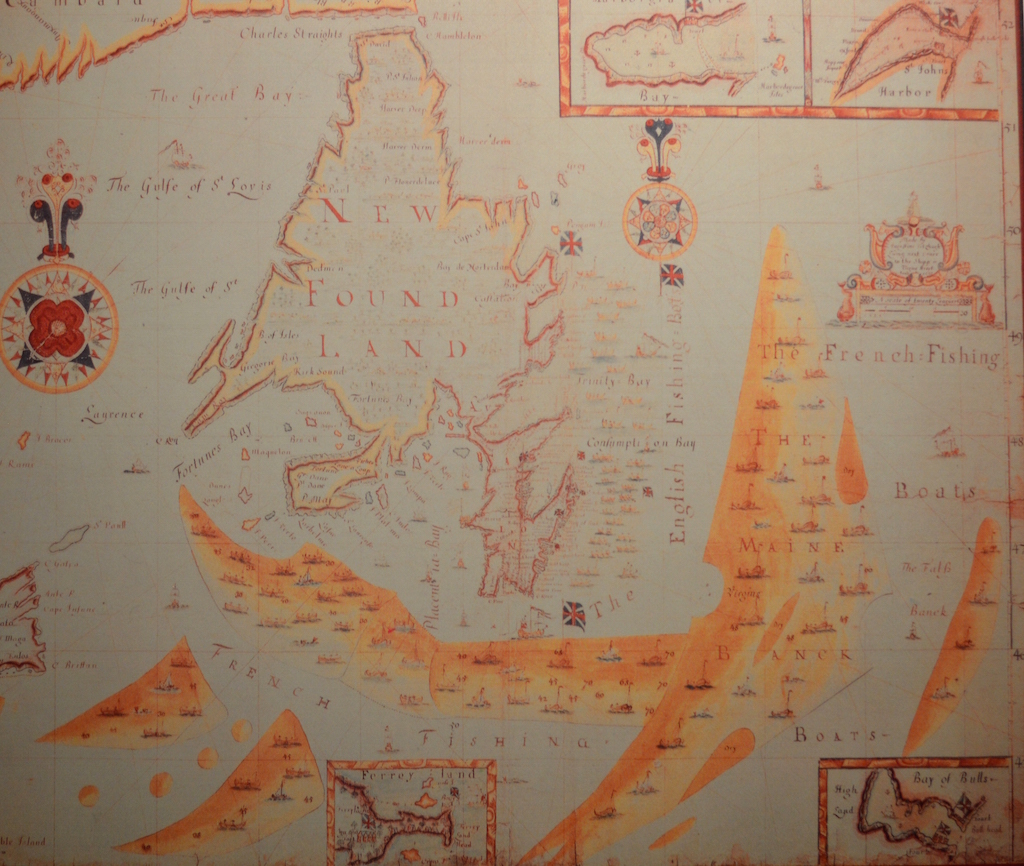

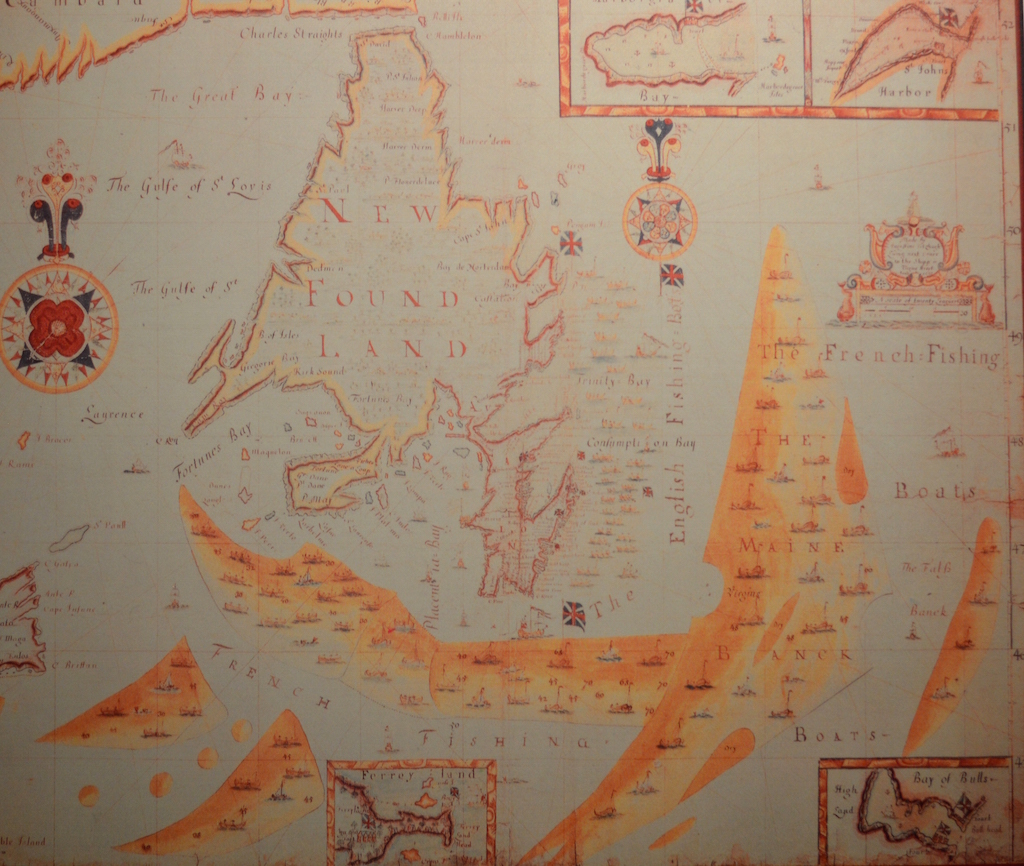

zoom- コッド目当てにニューファンドランド島に押し寄せる漁船

- コッドはいつも庶民の味方

フィッシュ&チップスに象徴されるように、ヨーロッパにおいてコッドは長く庶民の味方だった。それは中世後期以降、ずっと続いてきたことだ。

上の古い地図の写真を見てほしい。ちょっと分かりにくいかもしれないが、真ん中あたりにニューファンドランド島があって、その周囲に描かれたオレンジ色は、すべてヨーロッパからやってきた漁船だ。

コッド目当ての漁船によって、ニューファンドランド島は取り囲まれ続けてきた。それは(1)の理由、つまり、いつも肉を食べられない庶民がヨーロッパに沢山いたことを意味している。

今は水産資源の減少によって事情が違ってきている気がするが、もともと肉は魚よりも高価な食べ物だ。

例えば豚は、魚と違ってエサを与えて育てなければならない。だからドイツなどでは秋に豚を太らせてソーセージなどにし、冬の間の保存食とした。実りのない冬に全ての豚にエサをやり続けることなどできないのだ。

コストのかかる肉を食べられない庶民にとって、タンパク質のかたまりのようなコッドはぴったりの食料だった。それがニューファンドランド沖には無尽蔵にいることがヨーロッパで知れ渡った。だからこの島はずっと、漁船に取り囲まれ続けてきたのだ。

zoom

zoom- 宗教上の理由から生み出された白身魚のバーガー

- 白身魚のバーガーの謎

理由の(2)、宗教上の事情でコッドが不可欠だったことについて説明したい。そのために取り上げるのが、某ハンバーガーチェーン店の白身魚のバーガーだ。

一応お伝えしておくと、僕はこの写真を撮るためだけに、ある駅近くの店舗を訪れている。会社帰りに白身魚のバーガー1つを買って帰る中高年男性とは、一体どんな事情を抱えているのかと不思議に思われたかもしれない。

どう思おうと勝手だが、理由(2)を説明するにはこのバーガーが最適なのだ。かつて、アメリカのある街の店舗では、決まった曜日になぜかハンバーガーが売れなくなったそうだ。その理由を考えてみると、街にはアイルランドなどカトリックの国からの移民が多く住んでいることに思い至ったという。

カトリックではキリストが処刑された金曜日をはじめ、年間153日もの「肉断ち」が課せられている。アメリカに渡った人たちがどこまで厳格に守ったかは不明だが、店の経営に影響が出るほどビーフのハンバーガーの売り上げが落ちたのだろう。そこで生み出されたのが白身魚を使ったバーガーだった。

昔のヨーロッパでは「肉断ち」はもっと厳格に守られていたに違いない。やはりニューファンドランドはヨーロッパの漁船に取り囲まれる運命にあったのだ。

zoom

zoom- バイキングはコッドを求めてニューファンドランドにやって来た(画像:カナダ観光局提供)

- バイキングもやって来た!

中世とか近世よりずっと昔から、既にコッドはヨーロッパ人をニューファンドランドに引きつけていた。それはバイキングと呼ばれる人たちだ。

最も早く「新大陸」に到達したのはコロンブスと思われているが、実際には紀元1000年頃、コッドを求めてバイキングがニューファンドランド島北端に上陸し、定住している。その場所は今、「ランス・オ・メドー」として世界遺産になっている。

バイキングは寒風の中、コッドをカチンカチンに固く干し上げる「ストックフィッシュ」という保存食を作っていた。ストックフィッシュは今もフィンランドなどに伝わる伝統食だが、バイキングの航海を支えたのもコッドだった。

バイキングを引きつけ、貧しい庶民や「肉断ち」の日に食べられてきたコッドはその後、ついに新たな役割を担うことになる。

コッドを求めてニューファンドランドにやって来たカトリックの国とは、具体的にはスペインとポルトガルだ。両国はいち早く大海原に漕ぎ出した大航海時代の先駆者として知られている。

あの優れた保存食である「干し塩ダラ」は、実は大航海時代の立役者だ。「バカリャウ」「バカラオ」と呼ばれた干し塩ダラがなければ、長期の航海などできただろうか。それが次回説明する、理由の(3)なのだ。

知りたい ニューファンドランド

https://www.canada.jp/newfoundland-and-labrador/

Canada Theatre(カナダシアター)

www.canada.jp/

取材協力: カナダ観光局

- 「すべて知りたい!カナダ・ニューファンドランド島 vol.9 コッドが消えた日」へ続く...

ジャーナリスト:平間 俊行

ジャーナリスト:平間 俊行 zoom

zoom zoom

zoom zoom

zoom zoom

zoom zoom

zoom