Editor:リスヴェル編集部

Editor:リスヴェル編集部 zoom

zoom奈良を旅するとき、多くの人が思い浮かべるのは、奈良公園の鹿さん、古都の寺社仏閣や悠久の歴史でしょう。けれど、この地には数々の、日本が世界に誇る文化があります。それが「清酒」です。奈良は「清酒発祥の地」でもあり、豊かな水と風土に育まれた酒造りが1300年以上受け継がれてきました。都が置かれたこの地では、貴族たちの宴や寺社の儀式に欠かせなかった日本酒文化の原点が、今も息づいています。

今回訪れたのは、生駒山系の清らかな伏流水を仕込みに使う老舗「中本酒造店」が手がける文化拠点「作宝楼(さほろう)」。JWマリオット・ホテル奈良の提案で足を運んだこの場所では、奈良の歴史を一杯の酒とともに体験できる特別な時間が待っていました。

zoom

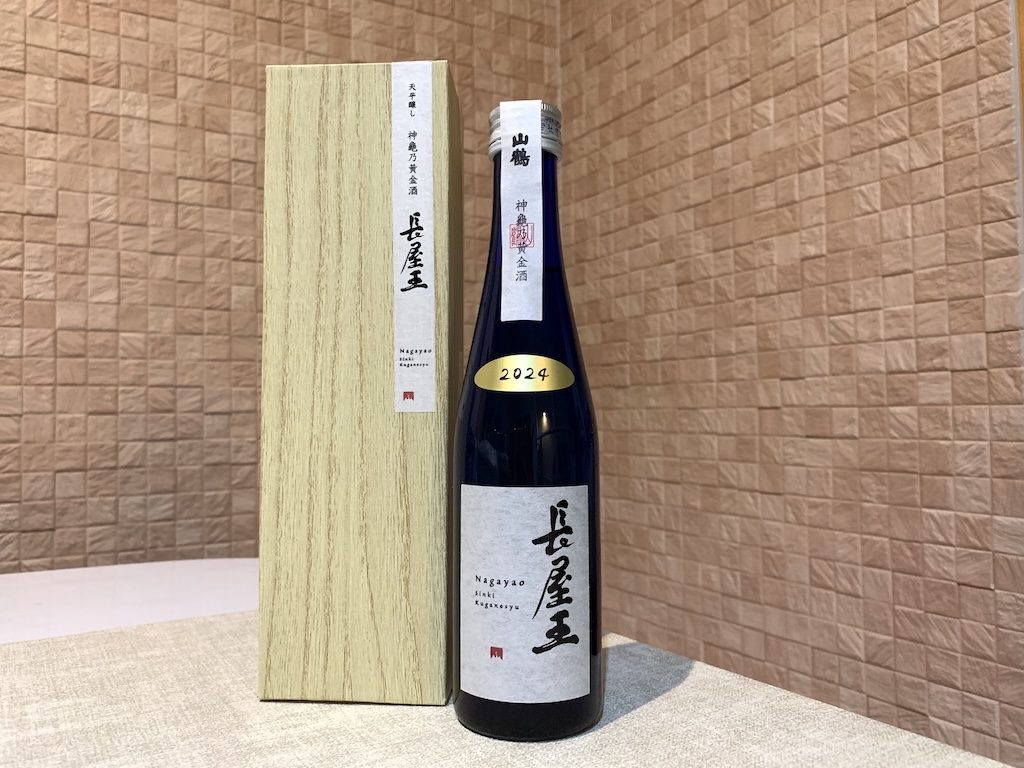

zoom「作宝楼」という名前は、奈良時代の皇族宰相・長屋王(687~729)の邸宅に由来します。長屋王邸跡から出土した木簡をもとに、中本酒造店では歴史に埋もれていたお酒「神龜之黄金酒 長屋王」を復活させました。その物語を継ぐ空間として誕生したのが「作宝楼」です。

このお酒は、奈良時代の技法「天平醸し」によって醸造されています。酒米ではなく食用米を精米歩合90%(ほぼ全粒米)で使い、通常の三段仕込みではなく、酒母を立てずに麹米・蒸米・水を一度に仕込むという古代の手法。経験豊富な杜氏の技と最新の管理技術を融合させることで、再現が難しいと言われるこの醸造法を現代に甦らせています。

まずは常温で、黄金に輝く「長屋王」本来の香りと味を楽しみます。最初の一口は金平糖のような甘い口当たりに後からしっかりアルコールを感じます。酸味もあるとのことでしたが全く嫌味のない軽やかな酸味で、まるで日本酒版の貴腐ワインのような味わいでした。木簡から「長屋王」は氷室を所有し、夏の宴にはお酒に氷を浮かべ、飲んでいたと推測されているそうなので残りはオンザロックでいただきました。1300年前、王や高貴な人々が宴で味わったであろう古代酒を現代に体験できるのは、まさに奈良ならではのロマンといえるでしょう。

zoom

zoom中本酒造店は、江戸中期の1727年に創業し、以来300年近く酒造り続けてきました。重厚な梁や漆喰の壁が残る酒蔵を改装して生まれた「作宝楼」は、中本酒造店が新たに開いた文化拠点。単なるレストランではなく、酒の文化と歴史を語り継ぐ舞台そのもの。蔵の中に足を踏み入れると、時が戻り、まるで古都の記憶に包まれているかのよう。

zoom

zoom「作宝楼」では日本酒を味わうだけでなく、完全予約制の『酒蔵まかないランチ』をいただけます。ランチメニューはシェフのおまかせ2種類のみ。八寸から始まり、魚料理、肉料理、揚げ物、土鍋ご飯、汁物、デザートまで続くコースは、地元・奈良の旬を活かした贅沢な内容です。色鮮やかな八寸や、奈良県が誇る大和野菜や発酵食品を取り入れた料理は、どれも滋味深く、蔵元の日本酒との相性も抜群です。日本酒はグラスで注文でき、料理に合わせてペアリングを楽しむのがおすすめ。香り高い純米大吟醸から、すっきりとした辛口、深いコクのある古代酒まで、多彩なラインナップが食事を一層引き立てます。

私が伺った日の前菜は、大和野菜を中心にした彩り豊かな盛り合わせ。伝統野菜の赤カブや大和まなは、素材そのものの滋味が生きており、日本酒の清らかな旨みが余韻を広げます。メインには奈良の発酵文化を生かした料理が登場。酒粕や味噌が隠し味となり、蔵出しの純米酒とともに味わうと、土地の記憶までも舌に刻まれるような感覚を覚えます。そして締めくくりのデザートにも、日本酒がさりげなく忍ばされています。酒粕のほのかな甘みを楽しみながら、食事の最後まで「奈良らしさ」を味わえる構成。酒器や盛り付けにもこだわりが感じられ、まさに五感で楽しむランチです。

zoom

zoomここで過ごす時間は、単なる美食体験にとどまりません。清酒発祥の地であること、酒蔵の歴史、大和野菜の豊かさ、一口ごとに奈良という土地の文化が立ち上がってきます。東大寺や春日大社を巡ったあと、ゆったりとした蔵の空間で日本酒と料理を味わうひとときは、大人の奈良旅に新たな彩りを添えてくれるでしょう。文化を知的に楽しみつつ、心と体を満たす体験。「作宝楼」でのランチは、奈良を旅する理由のひとつに数えたくなる、特別な時間でした。次の奈良旅行には、ぜひ歴史を味わうような食文化体験も加えてみてはいかがでしょうか。

取材協力:中本酒造店 作宝楼、JWマリオット・奈良、

中本酒造店 作宝楼:https://yamaturu.com/pages/information

JWマリオット・ホテル奈良公式サイトはこちらから!

取材:RISVEL編集部 N.C.