フリージャーナリスト:横井弘海

フリージャーナリスト:横井弘海 zoom

zoom 美術館は立地も大切と思うことがあります。連日の酷暑ですが、ただ家に引きこもっているのももったいないので、東京駅から地下通路で直結、ギラギラ避けてたどり着くことが出来る東京丸の内の2つの美術館めぐりはどうでしょう。

三菱一号館美術館(住所/東京都千代田区丸の内2-6-2丸の内ブリックスクエア内 )と、静嘉堂文庫美術館(住所/同丸の内2-1-1 明治生命館1階)。2館入館券が夏休み割引になっていたのですが、何と好評につき8月4日に完売というお知らせが来ました。でも、それを差し引いてもおすすめの展覧会です。

zoom

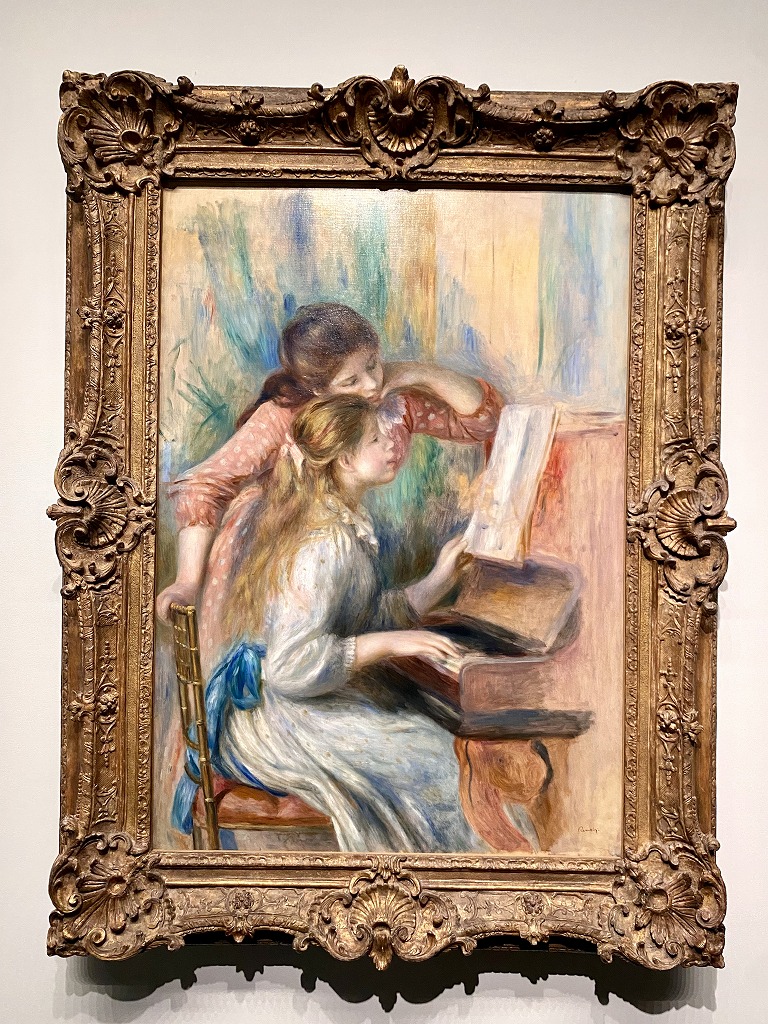

zoom 三菱一号館美術館で開催中の「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」は、印象派・ポスト印象派を代表する画家、ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)とポール・セザンヌ(1839-1906)を同時にフォーカスした注目の世界巡回展です。オランジュリー美術館とオルセー美術館からルノワールとセザンヌの代表作約50点が、ミラノ、マルティニ(スイス)、香港を経て、日本にやってきました。すでに来場者が10万人を超え、大盛況です。

今年4月6日に同美術館は開館15周年を迎えました。三菱が1894年に建設した「三菱一号館」(英国人建築家ジョサイア・コンドル設計)を復元した趣きのある赤煉瓦の建物の雰囲気に加えて、展覧会には音楽や香りの演出もあり、ヨーロッパを旅する気分で、ふたりの巨匠の世界に没頭できるにちがいありません。

同展は、「ルノワールとセザンヌ」「戸外制作」「人物の形態(かたち)と色彩」「ポール・ギヨーム」「静物」「後世に与えた影響」というテーマに沿って紹介されています。

フランス中部リモージュの職人の家庭に生まれ、陶磁器の絵付け職人としての修業時代を経て画家を志したルノワールと、フランス南部エクス=アン=プロヴァンスの銀行家の家庭に生まれ、父に従い法学を学ぶものの、親友エミール・ゾラの勧めで画家へ転向したセザンヌは、1874年の第1回印象派展の旗揚げに参画。ふたりは家族ぐるみの交流をもち、友情と尊敬によって結ばれていました。主題に対するアプローチは対照的。それを共通するキーワードである「戸外制作」を基礎とする風景画、花や果物を描く「静物」画、身近な「人物」の肖像画などの名品の数々で示します。

ルノワールは線よりも筆触、色彩そして光を重視する印象派独自の手法を発展させ、セザンヌはリズミカルでありながらも統合的な形態を用いて芸術の新たな地平を開きました。ふたりの作品がパブロ・ピカソに代表される20世紀モダンアートにいかに影響を及ぼしたかも知ることができます。そして、彼らの活躍を支えた画商の存在も見逃せません。20世紀モダンアートの支援者・コレクターとして知られる画商ボール・ギヨーム(1891-1934)と、その未亡人であるドメニカ・ウォルター(1898-1977)が、モダンアートに繋がる前世代の作家として特にルノワールとセザンヌに注目して収蔵したコレクションが、オランジェリー美術館の礎を作りました。

とにかく素敵な作品が目白押しです。

zoom

zoom 一つ挙げるならば、ルノワールの「ピアノの前の少女たち」は特別です。1890年代初頭に政府から初めての公的注文を受けて制作した6点の大作(1点のパステル画と5点の油彩画)のうちの1点。周囲のモティーフが簡略に描かれていることから、初期の習作と考えられています。確かにさらっと描かれているようにも見えますが、従来の肖像画や風俗画の伝統を受け継ぎつつ、ピアノに没頭する少女たちの日常の何気ないシーンがいきいきしていて、とても自然です。

「りんごひとつで私はパリを驚かせたい」という言葉を残したのはセザンヌです。ルノワールとセザンヌの作品を見比べるのも楽しいですね。同じ果物を描いても、天才が描くと、何故それぞれの個性が際立ちつつ、そして、おいしそうなのでしょうか。

zoom

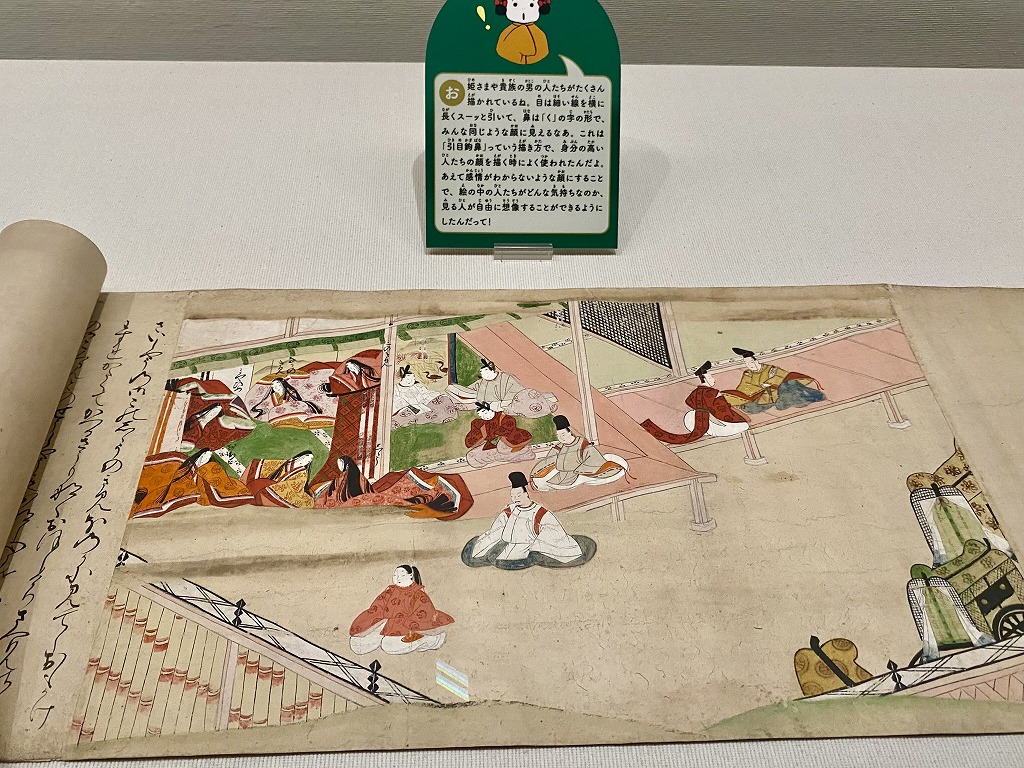

zoom 一方の静嘉堂文庫美術館は、三菱二代・四代社長財閥の岩崎父子が収集した国宝7点を含む貴重なコレクションをもち、古典籍と東洋古美術品の質の高さは日本有数と言われています。そんな古美術のなかから、神さま、仏さま、そして人の姿に注目する絵画の入門展、題して「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」を開催中。

同展の構成は、

第1章 やまと絵と高貴な人の姿

第2章 神さまと仏さまの姿

第3章 道釈画(どうしゃくが)と故事人物画

やまと絵に描かれた高貴な人々、仏が神の姿を借りて人々を救うために現れたという本地垂迹思想に基づいて描かれた垂迹画(すいじゃくが)や仏画に表された神仏、禅宗に関係した人々を中心に愛好された仏教や道教にまつわる人物を描いた道釈画などをとりあげ、神仏と人物が表されるときの約束事や背景にあるストーリーを解き明かしています。

zoom

zoom 展覧会のタイトルに「絵画入門」とありますが、ふだん絵画を見ることはあっても、あまり意味など考えず、ボーっと見ていたことに気づかされました。

個人的には人の顔の描き方が興味深かったです。例えば、日本の風景や風俗を描いたやまと絵における高貴な人々の描き方の特徴である「引目鉤鼻(ひきめかぎばな)」。細い線の目と、ひらがなの「く」の字の鉤鼻のお顔は平安美人と思っていましたが、平安時代に生まれたこの「引目鉤鼻」の技法は、主に貴族の顔を描く時に用いられ、「引目鉤鼻=高貴な人」という記号としての役を果たしてきたそうです。

もちろん、それは昔の絵画に描かれた人の顔にひとりひとりの個性がないということではなく、鎌倉時代には公卿たちの顔の特徴をリアルに描く(にせ絵)が流行します。また、天皇の姿の描き方には特に工夫が凝らされ、お出ましになる場面の姿を、あえて隠すという表親が取り入れられていたり。聖徳太子や菅原道真の描き方なども、なるほど、なるほどです。

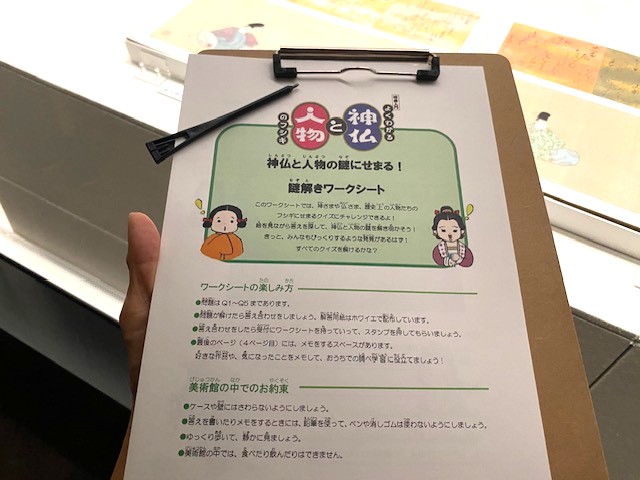

会場には、親子で展覧会を楽しめる「謎解きワークシート」が用意されています。お子さんがクイズを解きながら、わかりやすく美術品の意味を理解できる楽しい仕掛けで、大人の私も勉強になりました。学校の夏休みの自由研究にもできそうです。

zoom

zoom【各館開催概要】

#三菱一号館美術館

「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」

会期 2025年5月29日(木)~9月7日(日)

休館日 毎週月曜日

ただし、8月25日(トークフリーデー)と9月1日は開館

開館時間 10:00-18:00

(祝日を除く金曜日と第2水曜日、9月1日~9月7日は20時まで)

【夏の特別夜間開館】 8月の毎週土曜日は20時まで開館 ※入館は閉館の30分前まで

観覧料 一般:2,500円

大学生:1,500円

高校生:1,300円

中学生以下:無料

※障害者手帳をお持ちの方は半額、付き添いの方1名まで無料

#静嘉堂文庫美術館

「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」

会期 2025年7月5日(土)~9月23日(火・祝)

[前期]7月5日(土)〜8月11日(月・祝)

[後期]8月13日(水)〜9月23日(火・祝)※作品は前後期でほぼ総入れ替え

■ 学芸員による作品解説 ギャラリートーク

[日時]8月21日(木) 12:30~13:00

休館日 毎週月曜日(ただし8月11日、9月15日、22日は開館)、8月12日(火)、9月16日(火)

開館時間 10:00 – 17:00 ※入館は閉館の30分前まで

*毎月第4水曜日は20時まで、9月19日(金)・20日(土)は19時まで開館

■ 「毎週木曜日はトークフリーデー」

自由に気兼ねなく、おしゃべりしながら楽しめる日です。作品の感想などを語り合いながら鑑賞を楽しみたい方、お子様連れの方などにおすすめ。

観覧料 一般 1500円

大高生 1000円

中学生以下 無料

※障害者手帳をお持ちの方は700円、付き添いの方1名まで無料

※それぞれの詳細は要確認。両館の問合せは、050-5541-8600 (ハローダイヤル)へ