共同通信社 経済部次長・鉄旅オブザイヤー審査員:大塚圭一郎

共同通信社 経済部次長・鉄旅オブザイヤー審査員:大塚圭一郎 zoom

zoom大手光学機器メーカーのニコンは2024年10月12日、カメラや顕微鏡、望遠鏡などの自社製品を展示した企業博物館「ニコンミュージアム」(東京都品川区)の一般公開を始めた。本社の1階にあり、1948年に売り出した小型カメラの初号機「Nikon(ニコン)I型」や、59年発売のニコン初のレンズ交換式一眼レフカメラ「ニコンF」など計1300点を超える展示や技術を間近に見ることができる。入場は無料。勤務先で機械業界を受け持っていた際にニコンを担当し、製品を愛用していたカメラ好きであり、同じ品川区に住む近所住民として10月9日の開館記念式典を取材した。

zoom

zoom ▽当初の社名は日本光学工業

ニコンは三菱グループの企業で、2023年度のグループ全体の連結売上高は7172億円。三菱財閥4代目当主の故岩崎小弥太氏(1879~1945年)が当時はヨーロッパからの輸入に依存していた顕微鏡や双眼鏡の国産化を目指し、1917年に日本光学工業の社名で創業した。

ニコンは、社名に付いていた「日本光学」を略した「Nikko」に基づいて命名された。ニコンを最初に冠した製品がニコンI型で、名前が定着したのに伴って社名も1988年4月にニコンに変えた。

zoom

zoom ▽移転して大幅拡充

ニコンミュージアムはもともと、東京都港区の旧本社内に2015年10月に開設された。本社移転に伴って24年2月末に一時休館し、旧大井製作所の跡地に建てられた現在の本社への移転に伴って再開した。

展示点数を旧ミュージアムより約3割増やし、総面積も約3割広い約670平方メートルとなった。コンセプトを「『伝統と革新』の歴史をエピソードとともに」とし、入り口の近くにある「インダストリー」のコーナーには半導体・FPD露光装置や天体望遠鏡、ヘルスケア製品などを紹介している。

zoom

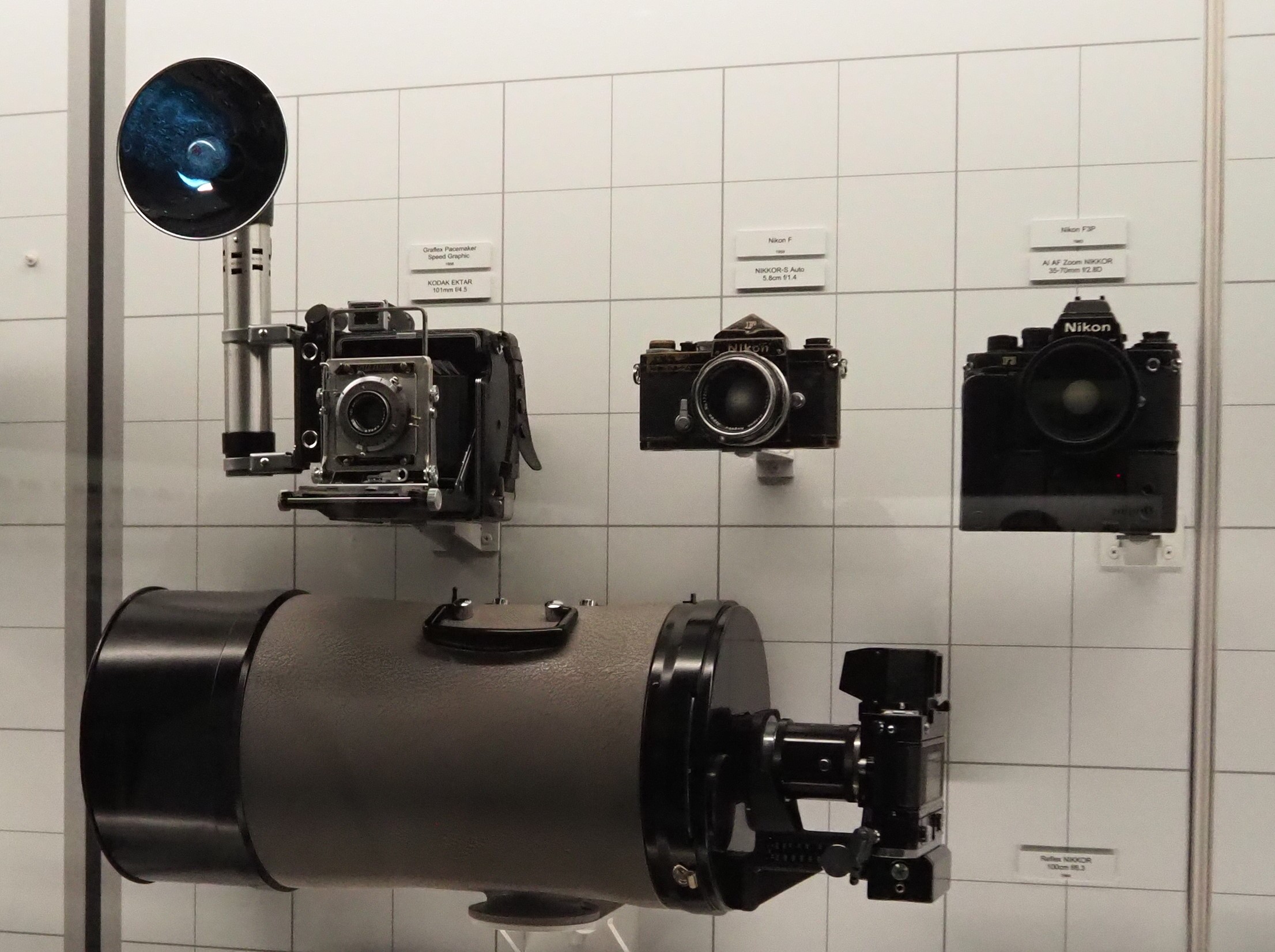

zoom ▽歴代のカメラとレンズ

圧巻なのは歴代のカメラやレンズ、双眼鏡といった民生用製品をガラスケース内にずらっと並べた「コンシューマー」のコーナーだ。展示されている1980年に売り出された一眼レフカメラ「ニコンF3」をデザインしたのは、ドイツのフォルクスワーゲン(VW)の主力車「ゴルフ」の初代型なども手がけた工業デザイナーの巨匠のジョルジェット・ジウジアーロ氏だ。

付属品と捉えられていたフィルムを巻き上げるためのモータードライブをF3は一体化し、最高で毎秒6コマを撮影できるようにしたのが画期的だった。電子制御式シャッターと絞り優先自動露出機構も初めて用いるなど、当時の最先端技術をふんだんに採り入れた。

zoom

zoom ▽ニコンを離脱した原因も

ガラスケース内にはニコンが2011年に初めて導入したミラーレス一眼デジタルカメラ「ニコン1」もあり、これは私がニコン製品から離脱した原因だ。反射鏡などを省いて軽量化したミラーレスに切り替えるため2011年に各社の製品を検討した際、ニコン1はカメラのレンズ部分から取り込んだ光を電気信号に変換する半導体「イメージセンサー」が「1型」と呼ばれる小型センサーだったのが不満だった。このため別の日本メーカーのミラーレスに乗り換え、そのメーカーの製品を持ち続けてきた。

しかし、現在はニコンもより大きなサイズのセンサーであるフルサイズやAPS-Cを採用した「Zシリーズ」を販売している。中でもフィルム式一眼レフカメラ「ニコンFM2」のデザインに似せたフルサイズの「Zf」、APS-Cの「Zfc」はともに美しい外観で、性能も優れている。品川区民になったこともあり、いずれは地元企業の製品に回帰するかもしれない。

ニコンの德成旨亮社長は開館記念式典で「旧本社のニコンミュージアムには世界中から延べ19万人のカメラファンが訪れた」と紹介し、新本社に誕生したニコンミュージアムを通じて「世界中からお越しいただけるインバウンド(訪日客)の起爆点になり、企業市民の一員として地域社会に貢献し、子どもたちに科学する心や自然に対する畏敬の念を発信できればいい」と意気込んだ。

品川区の森澤恭子区長はニコンミュージアムが「多くのニコンファンの皆さんとともに地域の区民の皆さんが多く訪れて、そして愛される施設となることを心から願っている」と期待を込めた。

zoom

zoom 【ニコンミュージアム】2024年7月に完成したニコン本社の1階にある企業ミュージアムで、住所は〒140―8601東京都品川区西大井1ノ5ノ20。開館時間は午前10時~午後5時半で、休館日は月曜日、日曜日、祝日など。入場は無料。最寄り駅はJR東日本横須賀線の西大井駅で、徒歩約4分。

(連載コラム「“鉄分”サプリの旅」の次の旅をどうぞお楽しみに!)